La storia della famiglia Deodato originaria di Orvieto, risale infatti al 700, al tempo in cui Calogero Deodato di professione notaio, sposato con la nobildonna Caterina Milano, da Noto si trasferì nel territorio di Villarosa a 18 Km da Enna (allora di proprietà dei Notarbartolo duchi di Villarosa).

In breve divenne proprietario di numerosi feudi e miniere di zolfo. Ebbero quattro figli: Benedetto (ricoprì la carica di deputato al Parlamento nazionale). Michele (barone di Pampinello e S. Cataldo), Vincenzo (proprietario terriero e di miniere di zolfo) e Pietro (sindaco di Villarosa).

Pietro Deodato, sposatosi con Lucrezia Brucato ebbe 12 figli, di cui 5 maschi (Calogero, agronomo; Michele, colonnello medico; Vincenzo, avvocato; Benedetto, notaio, padre di Pietro che ci tramanda questa storia; Pierantonio, proprietario terriero e di miniere di zolfo) e 7 femmine (Rosalia, Caterina, Teresa, Antonia, Giuseppina, Giovanna, Angelina) Antonia e il N.H. Damiano Mirone, a cui era andata in sposa, scelsero come loro lussuosa dimora la suddetta villa di Viagrande.

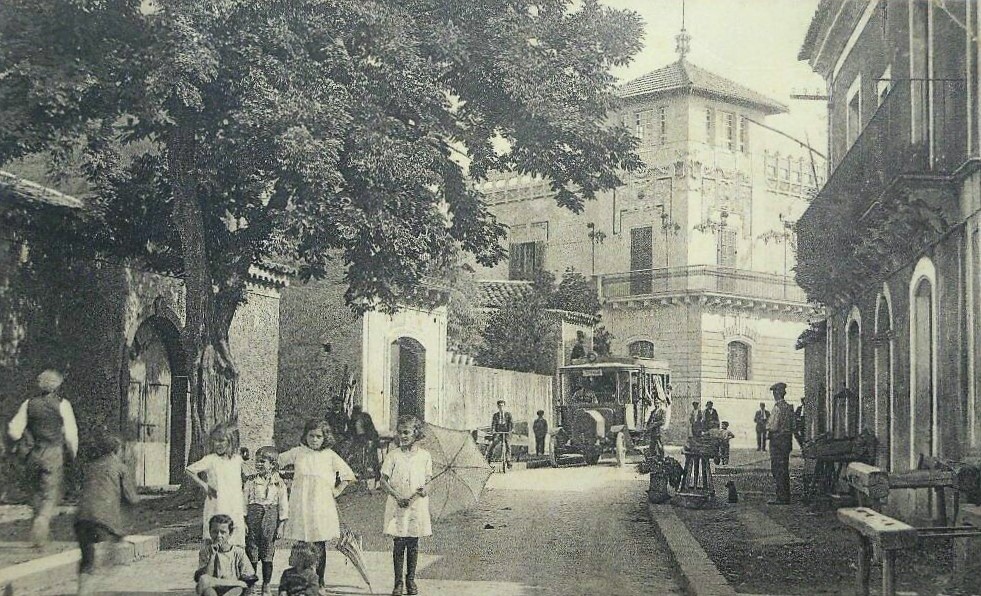

Il palazzo fu costruito nei primi anni del ‘900 dall’architetto Francesco Fichera (Catania 16 giugno 1881 – 14 agosto 1950), figlio dell’ingegnere Filadelfo (autore del giardino Bellini di Catania). Conseguita la laurea in ingegneria, si diplomò in architettura. Dal 1914 insegnò presso l’Università di Catania dedicandosi anche alla libera professione, con la realizzazione di numerose opere pubbliche e private, soprattutto nella sua città natale Catania. Il suo archivio è conservato presso la Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria di Catania.

Dal 1914 insegnò presso l’Università di Catania dedicandosi anche alla libera professione, con la realizzazione di numerose opere pubbliche e private, soprattutto nella sua città natale Catania. Il suo archivio è conservato presso la Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria di Catania.

L’erosione del tempo e la precaria manutenzione avevano notevolmente compromesso la struttura del palazzo.

Oggi, grazie al prodigo impegno del dott. Ignazio La Spina, Presidente della Fondazione, dopo due anni di accurati lavori di restauro, la villa è stata restituita ai suoi originari splendori. Il palazzo è uno degli esempi architettonici più eleganti dello stile liberty. Presenta un massiccio basso prospetto con finestre ad arco decorato e inferriata con motivi floreali.

Al piano superiore, ad angolo gli scudi in mattonelle colorate delle famiglie patrizie Mirone – Deodato, sormontati da un elmo con visiera chiusa e corona di nobile.

Il giardino, con varie specie di piante e con variopinti profumati fiori nelle aiuole, disposte in regolari figure geometriche, è impreziosito da una pavimentazione a mosaico con acciottolato bianco e nero ancora più suggestivo nelle ore notturne, poiché illuminato da numerose artistiche lanterne ai muri e nelle aiuole perimetrali.

Di particolare interesse architettonico e artistico è anche il lato nord del palazzo, con lo scalone in pietra lavica a due braccia che porta al piano superiore, nella cui nicchia è situata la statua di Athena Parthenos (opera dello scultore Dino Cunsolo): la dea alata della sapienza, della saggezza, della guerra difensiva, è ritratta in piedi mentre indossa l’armatura l’elmo tenuto alto sulla fronte. Porta con sé una lancia e al petto la testa della Gorgone Medusa.

AI piano terra del palazzo, sopraelevato di circa due metri dal livello stradale, si trova un ampio e attrezzato auditorium, una sala biblioteca con migliaia di testi antichi e moderni.

Il primo piano offre attraverso varie sale, una accurata esposizione museale di particolare importanza sul piano medico-scientifico nonché su quello storico-antropologico.